2024年是地球有气温记录以来最热的一年,全球平均气温比工业化前水平高出了1.46℃。科学家甚至一度警告称,如果温室气体排放继续保持当前水平,未来几十年气温可能会上升高达5℃。

钢铁生产占全球温室气体排放量的10%。平均而言,每生产1吨钢铁,就会排放约1.89吨二氧化碳。2024年,全球粗钢产量尽管同比下滑1.0%,但仍达到18.846亿吨的水平。到2050年,需要将碳排放量在2022年的基础上削减90%,才能真正实现全球脱碳目标。

因此,创新势在必行,但重点应该放在哪里呢?当今的关键辩论点之一是碳捕集与封存技术的作用。它是应对工业碳排放的重要工具吗?还是说它会分散关注度,阻碍更深层次的系统性变革?

减排与脱除:把握平衡

在芬兰奥托昆普公司,尽管不锈钢的合金含量很高,但2023年的数据显示,还是成功地将排放量降至1.52吨二氧化碳/吨粗钢。这一进展凸显了在生产的各个阶段应对碳减排的重要性。

直接排放主要来自铬铁生产中使用的化石燃料。改用生物基替代品或采用无碳还原工艺可大幅削减排放。

购买无碳电力,如风能、太阳能、核能和水能,可以解决间接排放问题。由于欧盟排放交易体系等监管压力,这一转变正在加速。

价值链的碳排放

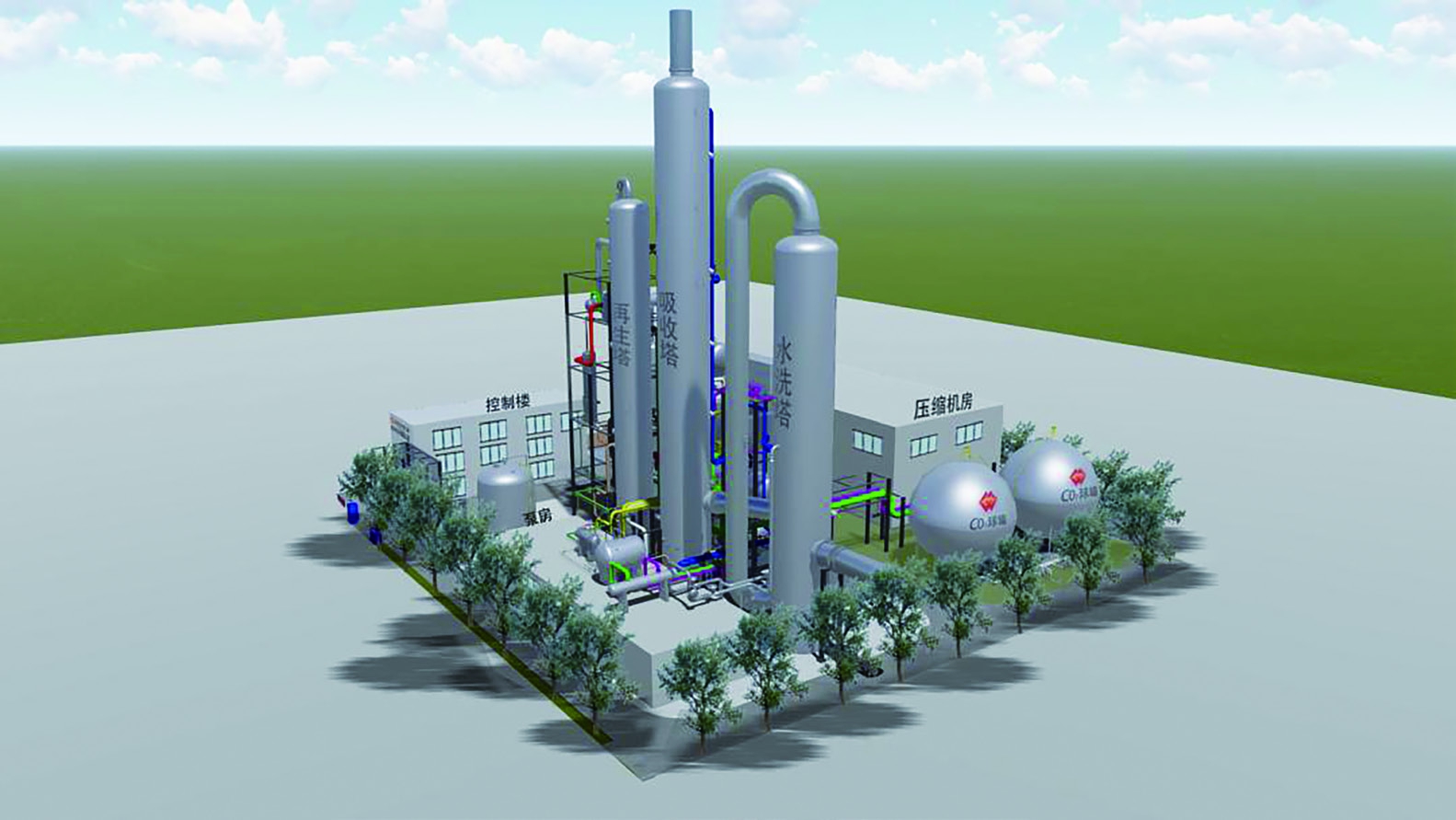

目前低碳原材料可能还无法大规模应用,但不能坐等完美的解决方案。因此,碳捕集可以在这一领域发挥作用。只要可行且经济划算,就应始终优先考虑碳减排。只有在目前无法大幅减排的情况下,碳捕集才能发挥作用。最终,经济现实、技术进步和产业合作将决定两者之间的最佳平衡。

重新利用捕获的碳是一个战略机遇

批评人士认为,碳捕集有可能成为维持现状的昂贵借口,而不是推动必要的系统性变革。另一些人则认为,碳捕集是一项至关重要的技术,可以辅助其他脱碳措施。

例如,在可持续燃料和绿色化学品生产中,捕获的二氧化碳和一氧化碳可用作重要原料,帮助其他行业在这一过程中实现脱碳。

作为更广泛脱碳路线图的一部分,奥托昆普正在积极探索碳捕集的利用和封存。随着生物焦炭使用量的增加,这些含碳气体将从“灰色”变为“绿色”,在减少排放的同时创造新的产业机遇。

不过,碳捕集的推广速度始终较慢,这归咎于建设储存或利用捕获碳的基础设施需要大量前期投资。如果没有强大的经济激励措施,企业会对大规模投资持谨慎态度,而且在许多主要钢铁生产地区,专门用于二氧化碳运输和储存的基础设施尚未普及。

捕获的碳还必须有经济可行的市场应用途径,这就需要更多的跨行业合作。企业共享资源和基础设施的产业共生模式仍处于起步阶段。扩大全球碳定价机制和贸易政策以鼓励脱碳,也能让碳捕集和封存更具可行性,而监管支持、绿色采购政策及私人投资,则能大力推动对低碳排放钢材的稳定需求。

就当前而言,需要一个协调一致的碳捕集政策框架,可以让碳捕集成为脱碳工具包中有意义的一部分。为此,特别需要从以下几个方面展开:建立监管框架,鼓励各行业共享二氧化碳资源和基础设施,打造可行的碳市场;政府投资零排放能源,优先实现电网脱碳和开发储能解决方案;扩大排放交易体系,统一碳边境调节机制,推动对低碳钢铁生产的投资;协调监管,提供明确、长期的脱碳技术投资激励措施,而非短期补贴。

钢铁企业应该将碳捕集视为一种工具,通过投资智能碳捕集应用,推动下一代低碳排放钢铁材料的发展。随着转型步伐的加快,钢铁制造商不能坐等法规来迫使变革 ,现在就必须拿出可扩展、经济可行的解决方案。

绿色转型不仅是必要之举,更是一个机遇。但要抓住这个机遇,行业参与者必须果断行动、通力合作。理论验证的时代已经结束,大规模实施的时刻已经到来。