1 前言

氢气生产直接还原铁被认为是降低CO2排放的重要途径之一,目前该技术仍面临诸多挑战,其中之一是球团的粉化问题。以往,对存在CO气体的高氢高炉条件下球团的还原粉化机理进行了研究。明确了球团的还原粉化主要是由于颗粒内产生宽度数微米的裂纹而导致,同时也会产生长度数毫米的裂纹,从而引发球团整体结构破坏。然而,在气体组成显著不同的氢基竖炉条件下,还原粉化机理尚不明确。本文对氢基竖炉低温区域(550℃和650℃)的碱性球团还原粉化机理进行了研究。

2 试验与分析方法

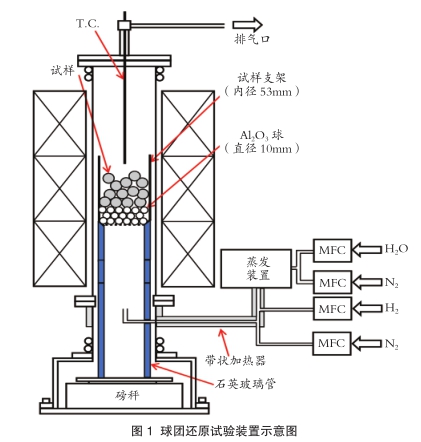

将100±1g的碱性球团(T.Fe66.90%、SiO21.71%、CaO1.64%、粒径9.5-11.1mm)装入底部开孔的MgO坩埚中。随后置于图1所示的试验装置内。在N2气氛下将试样升温至550℃或650℃,随后切换为线速度6.99Ncm/s的还原气体,对试样进行还原。还原气体由N2-90%H2组成,最长还原时间为60min。根据试样还原前后的质量变化,计算出还原率。对得到的还原粉末进行筛分,求出还原后试样的粒度分布。使用光学显微镜和SEM进行断面组织观察,并通过XRD进行物相鉴定。利用X射线CT装置分析还原前后试样的内部裂纹和气孔。

3 试验结果

3.1 550℃下还原粉化行为

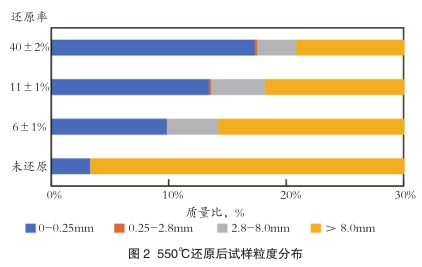

图2显示了550℃下试验后各还原率试样的粒度分布。图中还原率范围表示多次试验的平均值。在还原率约40%时,粒径小于0.25mm的细粉质量占比已达约18%,表明氢基竖炉还原条件下,球团粉化问题依然显著。此外,还原率约40%时,赤铁矿几乎全部被还原为磁铁矿,并观察到Fe相的生成,且细粉产生量增加,表明金属Fe相的生成对粉化有促进作用。

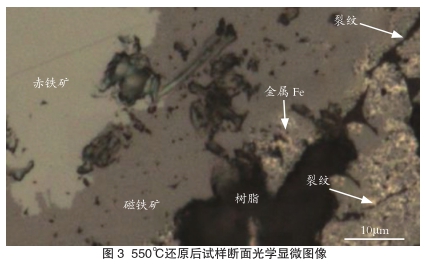

图3显示了还原后试样断面的光学显微照片。微裂纹产生于被金属Fe包围的磁铁矿相。推测这是由于金属Fe相生成过程伴随体积变化,产生收缩应力,导致周围由赤铁矿还原而来的多孔磁铁矿相发生开裂。

另一方面,宏观裂纹的产生仅限于试样表层附近,并未观察到足以引起显著体积破坏的贯穿性宏观裂纹。随着还原进程推进,中间颗粒(2.8-8.0mm)的产生量呈下降趋势,这可能是由于表层逐渐生成致密的金属铁相,抑制了整体结构的崩解。

3.2 650℃下还原粉化行为

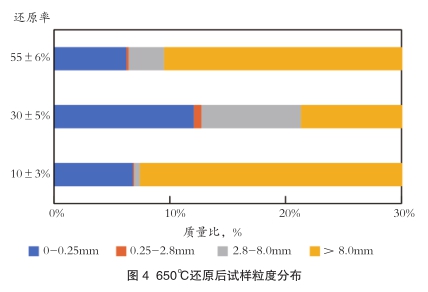

图4是650℃下不同还原率试样的粒度分布。细粉产生比例最高约为13%,处于较高水平,但在相同还原率下,其数值低于550℃条件下的结果,说明高温在一定程度上抑制了细粉产生。然而,在还原率约30%时,中间颗粒占比达到约8.6%,表明此时试样发生了显著的体积破坏。

在650℃下,不仅存在细粉产生的问题,宏观结构崩解导致的透气性下降同样值得关注。此外,细粉产生比例与中间颗粒比例呈正相关,说明中间颗粒促进了细粉的产生。因此,对中间颗粒的产生进行了研究。

通过CT观察,试样表面存在伴随还原产生的宏观裂纹以及在还原前已存在的“初始裂纹”。还原过程中,新裂纹由球团表面向中心方向扩展,部分甚至与球团中心处的初始缺陷相结合。由此推断,在650℃条件下,还原诱发的宏观裂纹之间或与初始缺陷相互连接,极易导致球团整体结构的崩解。

另一方面,当还原率达到约55%时,无论是细粉还是中间颗粒的产生均受到明显抑制,表明随着还原深入,球团内部结构可能发生某种重构,从而抑制粉化。

4 结论

在550℃条件下,球团粉化主要由微裂纹引发的细粉产生主导;而在650℃条件下,则以宏观裂纹导致的体积破坏更为显著。这表明在氢基竖炉的狭窄低温区间内,还原粉化行为会发生急剧转变。

此外,与传统高炉条件下的粉化机理不同,金属铁相的生成对粉化具有显著影响。同时,球团中初始裂纹的存在也是影响粉化的重要因素。因此,要有效抑制粉化,必须加强对球团初始状态的控制。