1 前言

凝固过程中的微观偏析会引起溶质在液相中的富集,从而直接影响二次夹杂物的行为。然而,当溶质富集导致其浓度超过夹杂物的溶解度并使过饱和度增加时,尚不清楚夹杂物具体在何时、何处以及达到何种过饱和度时开始析出。

为评估微观偏析伴随的溶质浓缩现象,Park等人使用添加了染料的丁二腈-水系模型溶液,进行了枝晶生长过程的现场观察。他们基于树枝晶间染料产生的浓度差异,指出溶质浓度在一次枝晶臂间呈S型曲线变化,同时依据Kurz和Fisher提出的最终凝固区域溶质浓缩理论对该现象展开了讨论。

尽管目前已能定性理解微观偏析相关的各类现象,但对枝晶周围溶质浓度的定量评估,以及夹杂物析出行为与过饱和度之间的关系仍缺乏充分认识。

因此,本研究旨在通过荧光成像法,阐明微观偏析引发的各类现象。通过使用添加了荧光试剂的模型材料,定量评估溶质浓度分布,探讨微观偏析伴随的溶质浓缩进程,同时,通过观察荧光试剂的析出行为,探讨夹杂物析出与过饱和度之间的关系。

2 试验方法

以典型金属模拟材料丁二腈作为溶剂,水和荧光试剂(荧光黄)作为溶质,配制三元系溶液,利用倒置荧光显微镜观察凝固过程。

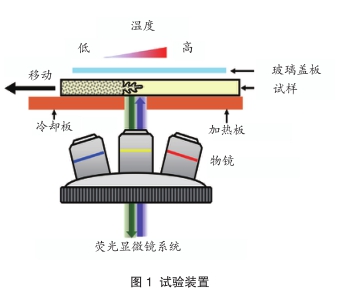

图1是试验装置的示意图。在可施加温度梯度的加热-冷却装置上,放置封装丁二腈-水-黄色荧光素溶液(溶液厚度150μm)的凝固观察用的玻璃容器盖板。通过驱动电机将该玻璃板以100μm/s的恒定速度向低温侧移动,促进枝晶生长,并对这一过程进行荧光成像。借助预先绘制的校准曲线,由荧光强度定量评估荧光黄浓度,进而研究微观偏析行为。观察夹杂物析出行为时,使用经调整可使荧光黄在凝固过程中达到过饱和状态的溶液进行凝固试验,并在特定温度下保温。通过荧光成像观察过饱和荧光黄的析出过程,分析其析出行为。

3 微观偏析过程的定量评估

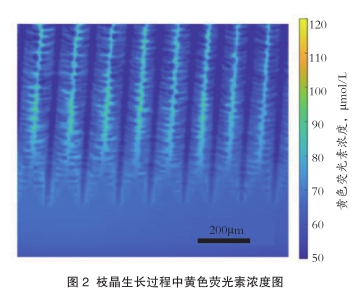

图2展示了采用丁二腈-1wt%水-65μmol/L荧光黄溶液,在温度梯度7600K/m、凝固速度100μm/s条件下进行枝晶生长试验所获得的的荧光黄浓度分布图。结果显示,与远离枝晶的液相相比,枝晶间的液相区域中荧光黄浓度明显更高。一次枝晶臂间的荧光黄浓度分布曲线与Park等人的定性评估结果一致,呈平缓的S型曲线变化。

采用Park等人提出的方法,通过近似曲线表征枝晶在水平面内的轮廓形状,并假设固相具有正方形垂直截面。基于该形状,参考Matsumiya等人提出的考虑固液各相中扩散引起的溶质传输及溶质平衡分配的分析方法,对水和荧光黄的浓度进行数值求解。结果表明,计算值与实测值高度吻合,成功再现了一次枝晶臂间呈S型曲线的浓度变化。这表明,利用相对简单的模型能够准确描述微观偏析的发展进程。

4 夹杂物析出行为的定量评估

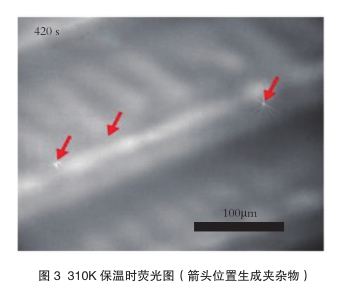

图3展示了将丁二腈-1wt%水-400μmol/L黄色荧光素的试验模型溶液冷却到310K保温时的荧光图像。箭头所示位置可观察到析出物,且随着时间推移,析出物数量逐渐增多。在不同过饱和条件下的试验结果表明,随着过饱和度的增大,夹杂物的析出数量显著增加。将数密度随时间变化曲线的斜率视为夹杂物的形核频率,分析其与温度及过饱和度的相关性,结果发现该形核频率可通过经典形核理论进行合理解释。

5 结论

本研究采用丁二腈-水-荧光黄溶液对凝固过程进行荧光成像分析。通过对微观偏析进程的原位观察及数值求解与验证,实现了对溶质浓缩行为的定量评估。此外,明确了夹杂物在经历显著微观偏析的液相中遵循经典形核理论析出,且其生成频率随过饱和条件的不同而发生显著变化。