1 前言

烧结矿中具有富含固溶SiO2的SFCA相、富含Fe2O3的SFCA-Ⅰ相,根据其组织结构特征区分,经历过熔融且与二次赤铁矿相邻的较大晶体被视为SFCA相,而与一次赤铁矿相邻、呈现出微细针状组织的被视为SFCA-I相。鉴于烧结矿SFCA相的化学组成和晶体结构对其还原性有显著影响,为开发低碳冶炼新工艺,对SFCA相进行结构表征是必不可少的。

2 试验过程和方法

参考实际烧结矿中化学组成用试剂制备SFCA相。烧结矿1000℃下预烧后,在空气中于1250-1350℃焙烧。本试验主要关注烧结矿中各种SFCA相的化学成分及其晶体结构,未对焙烧气氛和冷却条件做特别控制。对试样粉末进行X射线衍射(XRD)、组织观察、拉曼散射及EPMA成分分析,以分析试样的构成相。

3 试验结果

SFCA相晶体结构可用尖晶石层(S)和辉石片(P)的堆叠模式进行分类。SFCA相[2M0.5Fe1.5O3+Fe3O4]呈-SP-SP-堆叠,SFCA-Ⅰ相[MFeO3+Fe3O4]呈-SSPSSP-堆叠。此外,有研究报告报道,还有结构组成是MO·2.33Fe2O3的SFCA-Ⅱ相和结构组成是MO·1.67Fe2O3的SFCA-Ⅲ相。其各自的层堆叠可分别表示为-SPSSPSPSSP-和-SSSP-SSSP-。一般而言,SFCA相的晶体结构具有(Ca,Mg,Fe)2++Si4+/2Fe3+ 以及Al3+/Fe3+ 的元素置换,因此难以在较宽的温度范围内确定各种SFCA相的组成稳定区域。此外,S层和P层的堆叠缺陷的存在使情况更为复杂,由堆叠缺陷引起的组成波动也不可忽视。

由于尖晶石片和辉石片的阳离子/阴离子比不同,根据EPMA分析结果,能够判定SFCA相的平均晶体结构。具体而言,对应于SFCA相、SFCA-Ⅰ相、SFCA-Ⅱ相、SFCA-Ⅲ相阳离子数总和与氧原子数之比(ΣCation/O)分别是0.7、0.714、0.708和0.722。

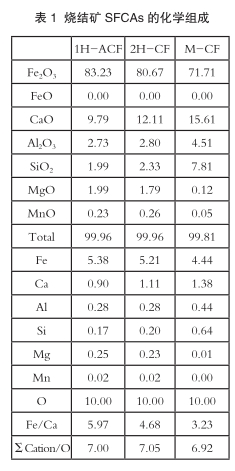

模拟实际烧结矿(Sinter5)的组织结构可分类为与赤铁矿共存的1H-ACF、2H-CF以及与磁铁矿共存的M-FCF、M-CCF。表1展示了各区域可观察到的SFCA相的分析结果。

在1H-ACF区和M-CF区观测到的SFCA相的ΣCation/O比表明,1H-ACF区和M-CF区分别存在贫Fe2+ SFCA相、富Fe2+ SFCA相。

在2H-CF区观察到的SFCA相的阳离子/氧比值(7.05)对应于SFCA-I相的典型比值,表明SFCA-I相的存在。这一发现与以往认为与二次赤铁矿共存、尺寸较大的SFCA的晶体结构为SFCA相的表述相矛盾,表明烧结矿组织与晶体结构之间的关联性并非如此简单。另一方面,在FeO含量方面,形成针状组织的1H-ACF区域的SFCA相比2H-CF区域的更高,这与以往的分析结果一致。

关于SFCA-Ⅲ相,以往的合成试验中仅报道了其在富MgO、贫Fe2O3区域的存在,而Fe2O3含量超过84wt.%的SFCA-Ⅲ相此前从未有过报道。

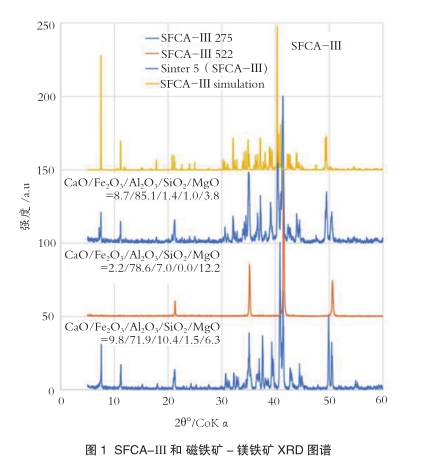

在烧结矿Sniter5发现SFCA-Ⅲ的合成:参考Sniter5的2H-CF区域存在的SFCA-Ⅲ相的EPMA分析数据及以往报道的富MgO SFCA(M)-Ⅲ的化学成分,进行了SFCA-Ⅲ的单晶合成试验。

对试验得到的单晶试样粉末进行X射线衍射试验,图1展示了晶体试样的X射线衍射试验结果。SFCA-Ⅲ相存在于相当宽的组成范围内,能够含有与SFCA相及SFCA-I相相当水平的FeO。此外,还发现MgO成分的固溶存在限制,在富MgO区域中尖晶石固溶体(磁铁矿-镁铁矿)会趋于稳定。

4 总结

研究表明,用EPMA解析结果计算的ΣCation/ O比可对SFCA相的结构进行有效分类。在经历熔融过程、ΣCation/O比大于0.7且预计尖晶石层比例较高的2H-CF区域中,存在SFCA相、SFCA-I相及SFCA-Ⅲ相三种相。

构成烧结矿的主要相SFCA-Ⅲ相存在于Fe2O3含量大于84%的区域内。表明除了以往被认为是主要构成成分的SFCA相和SFCA-I相之外,SFCA-Ⅲ相有望作为能够控制烧结矿功能的连接矿物相成分发挥作用。